Toute

représentation reproduction intégrale ou partielle faite sans le

consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est

illicite. Loi du 11 mars 1957, article 40 alinéas 2 et 3.Toute représentation

ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait

donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du

code pénal.

|

TURNY DU XIIème au XXIème SIECLE

|

A) Du

XIIème siècle au XVIIème siècle

1) La Paroisse et la Seigneurie de Turny

Ce sont les Templiers

et plus particulièrement la

Commanderie de COULOURS qui créèrent

la Paroisse

et la Seigneurie de

Turny. ( Bénony DURANTON, annuaire de le Yonne -

année 1854 - P.400). ( Bénony DURANTON, annuaire de le

Yonne -

année 1854 - P.400). ). Un acte de donation de GUERRIN, Seigneur

de Turny, nous apporte la preuve que Turny est une Paroisse dès

1140 et

nous fait découvrir le nom du Curé de Turny de

l'époque : FROMOND (FROMOND, curé de Turny appartient

à l'ordre des Templiers ).

Les limites territoriales de cette Paroisse

sont celles qui délimitent la commune actuellement. En 1141 l'église n'existait pas.

(Construction de l'église de 1518 à

1550(Construction de l'église de 1518 à

1550). Seule une chapelle permettait la

célébration du culte. Une population suffisamment importante dans le bourg, et surtout

la présence des Templiers justifiaient l’existence de cette Paroisse. Enfin,

s’il est possible d’affirmer qu'il existait effectivement une Paroisse en 1141,

rien ne prouve qu'il n'y en avait pas avant cette date.

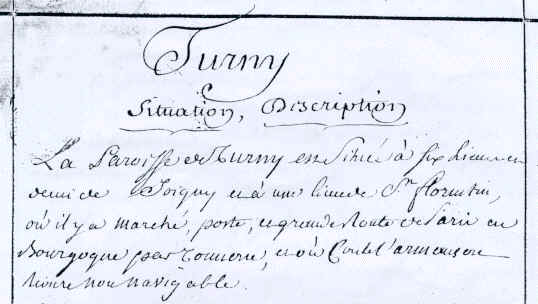

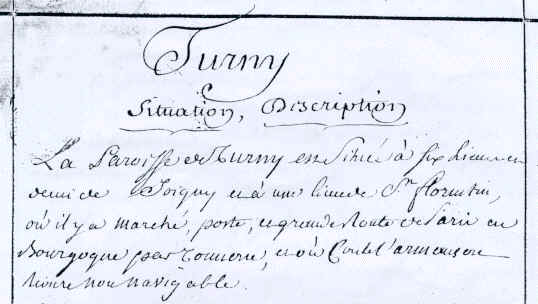

Voici

selon PICHOT, arpenteur Royal en 1784, une présentation

(Texte complet) et un plan

de

cette Paroisse

Malgré la charte de franchise,

Turny fait partie de la seigneurie, ceci n'est pas incompatible ....En 1141, le territoire

de notre commune actuelle semble être partagé par deux seigneurs (Bénony DURANTON, Annuaire de

l'Yonne - année1854 -p.397)Bénony DURANTON, Annuaire de

l'Yonne - année1854 -p.397).

L'un se dénomme GUERRIN, et porte le titre

de Seigneur de Venizy (il possédait des terres à Turny, Venizy et Chailley).

Le second se nomme Mainard et se fait

appeler Seigneur de Turny.

Le droit de ban de ce dernier était

atténué en raison de l'existence de la charte de franchise. Toutefois, son influence sur

les habitants de Turny était importante.

En effet, non seulement il conservait

certains pouvoirs sur Turny, mais son arbitraire hors du bourg était total. Il pouvait

imposer ce qu'il voulait hors du "Turris", ce qui ne pouvait être sans

conséquence dans le village.

Enfin si MAINARD et GUERRIN sont les

seigneurs les plus anciens dont on parle dans les actes divers, il est très

probable que durant des périodes antérieures d'autres seigneurs aient tenu Turny et son

territoire actuel sous leur joug. Si la création d'une Seigneurie à Turny date

effectivement de 1141, les seigneurs régnant sur la contrée portaient sans doute le nom

d'une autre localité

2)

La commune "Comugne" de Turny

En ce qui concerne

l'affranchissement de

Turny, qui remonterait également à 1141 et dont fait

état Bénony DURANTON (Annuaire de le Yonne- année

1854- P. 400), quelques explications s’imposent.

En effet, avec cet affranchissement, Turny

acquiert son indépendance et devient donc commune au sens de "Comugne".

Cette dénomination du XIIème siècle

n’a aucun rapport avec la commune actuelle qui est une

circonscription territoriale datant de la Révolution française.

Par ailleurs, seul le village de Turny

est

concerné par cet affranchissement. Le reste du territoire actuel reste sous l'emprise de deux seigneurs.

Les empreintes du passé témoignent à

l'évidence que Turny était un bourg organisé pour son autodéfense, pour sauvegarder

son indépendance.

Ses fossés, sa motte féodale, ses palissades de bois

puis ses enceintes fortifiées, murailles et tours de défense complétaient et

renforçaient le dispositif de protection contre les attaques ennemies.

On pouvait pénétrer à l'intérieur du

bourg par deux portes d'enceinte équipées de ponts-levis (Annuaire de l'Yonne - Année1854 - P.399).

L'une des portes était située à l'ouest coté Bas-Turny. La seconde à l'est,

rue du pont maillet appelée grande rue aujourd'hui en direction les Varennes.

C'est sous le règne de Louis LE GROS que

cet affranchissement fut consenti, et Turny était à l'époque l’une des premières

bourgades à accéder à cette nouvelle forme de liberté.

En effet, les toutes premières franchises

datent de 1108 environ et c'est surtout vers le XIIIème siècle que les Comugnes vont se

multiplier.

L'origine de l'apparition de ces Comugnes,

nous dit Guy FOURQUIN ( Seigneurie et féodalité au

Moyen-Age - PLJF 1970), est le résultat de

circonstances particulières qui ont contraint les seigneurs et le roi.

C'est d'abord pour attirer les

défricheurs, mais aussi par peur de voir les hommes libres de la seigneurie émigrer que

les seigneurs se sont vus dans l'obligation de consentir certains avantages.

Ils

atténuèrent les effets de leur droits

de ban par le biais des franchises concédées aux villes

et aux villages."LE BAN".était un pouvoir général

de commandement,

contraindre et punir les hommes libres.

Bien entendu, ces affranchissements

étaient rarement donnés dans un élan de pure générosité. Dans cette première

moitié du Xème siècle, les franchises étaient l'aboutissement d'un marchandage.

Les besoins en main-d'oeuvre du seigneur,

ainsi que les capitaux fournis par les bourgeois, arrivaient à convaincre le seigneur de

l'opportunité d'une charte de franchise.

Cette charte de franchise avait pour but de

fixer certains rapports entre la ville affranchie et le seigneur. Elle n’enlève pas

tous les pouvoirs du seigneur sur le bourg.

La charte négociée est importante dans le

sens où elle fixe, en termes clairs, par exemple : les droits de péage, la taille, la

tarification des amendes...

Le terme de franchise admet par définition

que "seront réputés libres, les hommes protégés de l'arbitraire seigneurial par

une charte de franchise.

A Turny les habitants étaient donc des

hommes libres (Par opposition aux serfs = esclaves).

Au XIIème siècle, être une ville

affranchie, se traduit par un statut accordé par le roi ou le seigneur, et qui permet aux

associations de bourgeois de jouir du droit de se gouverner eux-mêmes, dans certaines

limites fixées par la charte.

Ainsi le bourg possédait-il, par le biais

de ses administrateurs, une sorte de personnalité morale qui lui permettait de posséder

des biens, de recevoir des dons, et de gérer un patrimoine.

Ce statut permettait également de

constituer des milices, sorte de police interne et particulière à la ville chargée,

sous l'autorité des administrateurs, de la défendre et de régler les problèmes du

"Turris".

3)

Les Templiers à Turny

3/1 Généralités

En France, le Temple est fondé entre le

premier novembre 1119 et le 12 janvier 1120. L'emblème est un drapeau blanc symbolisant

l'innocence, frappé d'une croix rouge, le martyr. Ce nom de Templiers fut donné par

BAUDOIN II, Roi de Jérusalem, à ces gens qui défendirent la Terre Sainte, après qu'il

les eût logés près du Temple de Salomon.

Le Temple se développe dès le milieu du

XIIème siècle et s'étend dans tout le monde occidental par ses Commanderies, ses

Maisons, ses Granges et ses Fermes.

Cette organisation internationale religieuse est divisée

en provinces.

En France, il existe cinq grandes provinces avec, chacune

à leur tête, un grand commandeur. A l'intérieur de la province, le Temple s'organise en

commanderie.

L'ordre se faufile dans les mines et le

commerce. Le fer est très prisé, principalement en Bourgogne. Il est utilisé pour les

cottes de mailles.

3/2 Les Templiers à Turny

Dès la première moitié du XIIème

siècle, vers 1140, les Templiers se créèrent deux maisons. Ils sont établis à

Turny

et au Luteau

(Bénony DURANTON, annuaire de l'Yonne

- année 1850 - p.400) et possèdent aussi les

terres de Saint-Laurent (hameau proche de L'hopital). Le commandeur résidait à

Coulours.

En 1226, la maison de Turny était devenue

très puissante et possédait tout le village. Plus tard, l'église (qui n'est pas

l'église actuelle) sera construite sous l'incantation de "Santi-Mammetis de

Turniaco" par le Temple. Elle fait exception aux autres paroisses du doyenné qui

avaient pour patron fondateur de leur église l'archevêque ou le prieur du lieu.

Selon Bénony Duranton, le commandeur

percevait les dîmes à Turny dans un bâtiment attenant au presbytère.

Cette puissante organisation allait jouer

un rôle décisif dans ses différends avec l'Abbaye de Pontigny, à propos des bois de

Saint-Pierre.

De nombreux actes témoignent de

l'activité de ces Templiers à Turny. Ainsi, par un traité datant de 1226 entre

les Templiers de Coulours et l'Abbaye de Pontigny, on apprend que la maison de Turny qui

élevait des porcs pourraient en amener jusqu'à trois cents dans la forêt de

Saint-Pierre en payant deux deniers par porc ainsi que quarante grands bestiaux et trois

cents moutons.

Il est amusant de savoir qu'une bulle du

Pape Alexandre III du 5 février 1180 obligeait tous les animaux des Templiers à porter

devant leur tête la croix de l'ordre cousue sur un morceau d'étoffe. Les gardiens

devaient porter également ce symbole.

On apprend également par ce même traité

que :

"Ceux-i

pourraient, dans cette même forêt, prendre une charretée par jour de bois mort pour

brûler, de bois vif pour bâtir et faire des tonneaux et les autres vaisseaux

nécessaires en ce lieu"

La maison de Luteau, appelée

"Dou Luetel" et située entre Linant et saudurant à proximité du carrefour des

CD n°112 et CD n°120, est un don fait aux Templiers par GUI RAGOS, Sire de Chailley, en

mars 1254 (Bénony Duranton annuaire de le Yonne

– année 1854).

En 1236, ERARD DE BRIENNE accorde aux

Templiers pour leurs maisons de Turny et de Luetel (le Luteau), le droit de

pâturage dans tous ses bois jusqu'à la limite de Burs (Boeurs). Il leur accorde

également le droit de pêche dans le bief des moulins.

Par ce dernier acte, il est interdit à

Erard, à ses successeurs et aux Templiers de chasser dans le clos de vignes des Frères

de Turny. Pour cette concession, les Frères ont versé à ERARD deux cents livres.

Les Templiers avaient une vie très

organisée. Ils obéissaient à des règles strictes. A Turny, les Templiers ne vivaient

pas différemment.

Le premier lever

était à cinq heures du

matin l'été, et à six heures l'hiver. Le Templier

commence par entendre les matines

prières chantées ou récitées par les

chapelains. Ensuite, après être allé examiner

ses bêtes et son harnais, il pouvait se recoucher.

Le second lever avait lieu vers huit

heures. Les offices religieux terminés le Templier, qui n'a pas reçu d'ordre de combat

ou n'est pas de service, va réparer et appareiller son armure et son harnais, vaque aux

besoins administratifs et temporels.

Au déjeuner, les chevaliers mangent à la

première table, la seconde étant réservée aux sergents. Quand toute la commanderie est

présente, chacun récite un patenôtre. Pendant le repas, un Frère fait la lecture afin

que les autres soient nourris matériellement et spirituellement.

L'après-midi du Templier sera interrompu

par des offices de nones et des vêpres auxquels succèdent le souper, puis l'office, les

soins aux bêtes enfin le coucher.

Le voeu de pauvreté fait que toutes les

choses de la maison sont communes. Les Templiers ne possèdent rien à titre personnel.

Les Templiers en Europe accomplissaient

leur mission au cours des siècles à travers de nombreuses batailles. Néanmoins,

l'organisation du Temple était minée par la corruption, les crimes....

Afin de faire cesser ces méfaits, PHILIPPE

LE BEL fit arrêter par ordre secret tous les Templiers, le même jour dans toute la

France, le 15 octobre 1307.

A Turny, le curé Frère MICHEL qui

appartenait à l'ordre fut donc arrêté. Il abjura ses erreurs et fut absous devant le

concile provincial de SENS. Il passa au grand interrogatoire des commissaires pontificaux.

Le Pape Clément V abandonna tous les biens

des Templiers dont l'ordre fut aboli aux Frères Hospitaliers. Turny ne fait pas exception

à la règle. Le hameau de L'hopital doit l'origine de son nom à cette époque

mouvementée de l'histoire locale.

LE TEMPLE DE TURNY

Le temple

de Turny était situé au nord du village, au lieu appelé depuis l'Hôpital;

il en dépendait une chapelle, nommée la chapelle de Saint-Laurent, qui se

trouvait entre la maison du Temple et le village. C'est ce qui a fait appeler

parfois la maison de Turny, la Petite-Commanderie de Saint-Laurent.

Le fief de Turny appartenait aux Templiers, dès le commencement du XIIIe siècle.

Il comprenait alors les moulins de Venesi, « Venesi, aujourd'hui Venizy"

qui en formaient le principal revenu. Gérard

de Brienne, seigneur de Ramerupt, « dominus de Ramerici », eut plusieurs

contestations avec les frères du Temple, au sujet de leurs possessions de Turny.

Les prieurs de Sainte-Geneviève et de Saint-Eloi à Paris, choisis pour

arbitres, mirent fin à leurs débats par une transaction, laquelle porte la

date du mois de juin 1236.

Dans cet acte, le sieur de Brienne abandonna aux Templiers les cinq moulins

bannaux de Venizy, situés à Lames, et s'interdit le droit d'en

construire d'autres depuis Turny jusqu'à Avrolles, « a Turniaco usque ad

Evrolam. » Il leur concéda en outre le droit d'usage dans les bois de

Saint-Pierre, pour les réparations de leurs moulins, la faculté d'y prendre

chaque jour une charretée de bois, pour les besoins de leur maison de Turny, et

aussi le droit d'herbage, de pâturage et de passage dans toute la châtellenie

de Venizy, jusqu'à la limite de Burs. Les Templiers devaient, jouir du

droit de pêche dans leurs moulins, sans être tenus à aucune réparation des

ponts et chaussées, excepté à celle des planches du pont de Belaine

et de Borgeel. Quant à la chasse, elle était réservée au comte de

Brienne qui, toutefois, ne pouvait chasser dans l'enclos des Templiers; et

ceux-ci n'avaient le droit de chasser hors de leur enclos qu'en compagnie du

Grand-Prieur de France ou du commandeur de Coulours.

La maison de Turny, incendiée à la fin du XIVe siècle, fut reconstruite en

1460, par un frère de l'Hôpital, Jean du Buissel, alors curé de Turny, qui

avait pris à bail les terres de cette maison et le domaine du Luteau, dont il

sera parlé ci-après, moyennant un fermage de 16 livres tournois; et en outre

à la charge de rebâtir l'hôtel de Turny ainsi que la chapelle qui avait également

disparu.

En 1495, la maison fut détruite de nouveau, et depuis ne fut plus reconstruite.

Il en dépendait peu de terres, 60 à 70 journaux.

Au Commandeur appartenait le patronage et la collation de la cure de Turny, avec

la jouissance des grosses et menues dîmes. La terre et seigneurie de Turny

rapportait, en 1788, 1,950 livres. Il ne restait alors que trois des cinq

moulins de Venizy : le moulin d'en haut, le moulin d'en bas, et le moulin du

Luteau.

4)

Les multiples destructions de Turny

Au XVème siècle, Turny semble avoir été

complètement détruit si l'on en croit un rapport établi en 1460 par la commanderie du

Prieuré de France.

"Turny était jadis un groupement de maisons et plusieurs édifices, clos de

fossés... et qui, à l'occasion des guerres de ce Royaume était devenu ruine et

désolation ... Frère "Turny

était jadis un groupement de maisons et plusieurs

édifices, clos de

fossés... et qui, à l'occasion des guerres de ce Royaume

était devenu ruine et

désolation ... Frère JEAN BUSSEL, Curé de Turny, a

eu la charge de veiller à la reconstruction du village et

de la chapelle".

L'insécurité sur le territoire est

totale au XVIème siècle. Les Huguenots, authentiques pillards, organisaient des attaques

dans les villes et villages du royaume, répandant une véritable terreur.

C'est durant ce siècle qu'eut lieu la

construction de I’église et si son rôle était avant tout de sauver des âmes, il

consistait également à protéger des invasions des Huguenots.

En effet, l'alarme dans la seconde moitié

du XVIème siècle était donnée par un veilleur qui se tenait en haut du clocher. Une

cloche, "la cloche du guet" contenue dans une vaste lanterne octogonale

retentissait en cas d'alerte. Tous les habitants rentraient au village et on remontait les

ponts-levis des quatre portes.

Selon Bénony DURANTON, ..vers le milieu du XVIème siècle, les irruptions des ennemis

étaient très fréquentes. Le seul souvenir de ces guerres qui se soit perpétué se

situe au commencement du XVIIIème siècle. Le village tout entier fut détruit, ruiné et

devint la proie des flammes.

On

retrouve encore dans de vieilles maisons des poutres brûlées lors de cet incendie et qui

ont servi à la reconstruction du village...».

Sur le territoire se sont également

déroulées des batailles sanglantes.

Toujours selon Bénony

DURANTON,« … sous la Restauration ,au

moment où l'on plantait des vignes à Turny, les vignerons découvrirent un grand

nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des

grandes batailles.

La côte

du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques

débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.

Ces

tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune

inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.

Un

vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les

restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».

découvrirent un grand

nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des

grandes batailles.

La côte

du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques

débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.

Ces

tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune

inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.

Un

vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les

restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».

découvrirent un grand

nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des

grandes batailles.

La côte

du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques

débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.

Ces

tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune

inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.

Un

vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les

restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».

5)

L'affaire des bois de Saint-Pierre (de 1226 à

1848)

Ce procès a duré plus de six siècles. Très complexe, en

voici un résumé. Toute l'histoire repose sur cette antique loi des bourguignons que

voici :

"Si quelqu'un n'a pas de forêt où couper

du bois pour ses divers usages, il a toute liberté d'en prendre où il lui plaira, pourvu

qu'il n'enlève que les arbres tombés par terre ou dépouillés de leurs fruits. Celui

qui appartient la forêt ne doit pas lui en empêcher".

C'est ce que l'on appelle le droit

d'usage. Cette possibilité de prendre tous les bois nécessaires au chauffage, à la

construction ou réparation de bâtiments, fabrication de meubles ou de tonneaux ne devait

pas s'étendre jusqu'à la vente d'objets fabriqués.

Il a été retrouvé un acte de 1168 sur

lequel SEVIN, Seigneur de Saint-Florentin, abandonne à l'Abbaye de Pontigny toute la

forêt de Saint-Pierre, où Venizy et Turny avaient leurs droits d'usage.

Dès le XIIIème siècle, la forêt de

Saint-Pierre qui fait partie de la Forêt d'Othe, et qui renferme environ huit mille

arpents excite la convoitise des habitants de Turny, Chailley, et Venizy.

En 1226 un différend éclata entre les

maisons des Templiers de Turny et Luteau, usagères de la forêt de Saint-Pierre et

l'abbaye de Pontigny, nouveau possesseur d'une partie de la forêt. Grâce à l'arbitrage

de médiateurs, des accords furent convenus.

Aux XIVème et XVème siècle, les

seigneurs et l'Abbaye de Pontigny copropriétaires se plaignent des graves dommages

causés dans la dite forêt, à leur détriment.

En 1247 et 1272, à l'aide de deux chartes,

Chailley et Venizy d'une part et Turny d’autre part, défendent leurs intérêts.

Ces chartes stipulaient que ERRARD DE

BRIENNE qui n'était pas encore Seigneur de Venizy et Marie MAHAUT son épouse avaient

abandonné la totalité de la forêt aux trois villages contre une redevance annuelle de

quatre deniers. Ces chartes ne sont pas reconnues comme étant authentiques, et leur

opposabilité n’est pas acceptée.

Pourtant, en 1548 tout semble s'arranger.

Venizy et Chailley obtiennent des droits d'usage sur deux mille huit cents arpents, et

TURNY sur deux mille cent soixante arpents, à titre provisoire, seulement. L’abbaye

et le seigneur en conservent chacun mille cinquante quatre arpents, exempts de tout droit

d'usage.

En 1640, les proches du seigneur de Venizy,

le Grand CONDE, élevèrent de vives protestations et déposèrent plainte pour les

nouveaux dommages causés aux bois.

Les officiers forestiers se plaignirent

d'avoir été molestés. Suivant les règles de droit alors en vigueur, les coupables de

ce délit se voyaient retirer le droit d'usage. Il y eut de nombreuses amendes. Turny fut

condamné à payer cinquante mille livres, somme considérable à cette époque et Venizy

trente deux mille livres. Le Prince, très clément, exerça son droit de grâce totale

sur cette affaire.

En 1642, le Prince consent une transaction

au terme de laquelle les habitants de Turny deviennent propriétaires de 1440 arpents sur

les 2160 utilisés à titre provisoire pour leur droit d'usage. Un bornage fut établi

après procès-verbal.

Quelques années plus tard, des

défrichements furent réalisés à une assez grande échelle. Le comte de CHEMERAULT qui

avait racheté la seigneurie de Venizy au Prince de CONDE voulut, en 1669, percevoir

"la directe" sur les terrains défrichés, c'est-à-dire les rentes que s'était

réservé le Prince sur l'exploitation de la forêt. Les habitants de Turny refusèrent et

en 1670 présentèrent une requête tendant à les affranchir de toute redevance.

Le comte de CHEMERAULT persista dans sa

démarche et le procès dura plus de six ans. De nombreux jugements contradictoires furent

rendus.

A cela s'ajoutait la revendication de

Chailley et Venizy de deux mille arpents à Turny.

Successivement, en 1789 puis en 1830, le

conflit réapparut et ne fut pas réglé. En 1848, la surface boisée avait diminué de

moitié en deux siècles et le problème devait trouver sa solution dans la disparition

partielle de ces bois.

Le 26 janvier 1893, Chailley

publie un livret intitulé "Les bois de Chailley" relatant toute

l'histoire de la forêt de Saint-Pierre et réclament à Venizy des parts de bois que

cette commune s’était injustement appropriée au fil des siècles.

La justice de la troisième République

donna raison à Chailley.

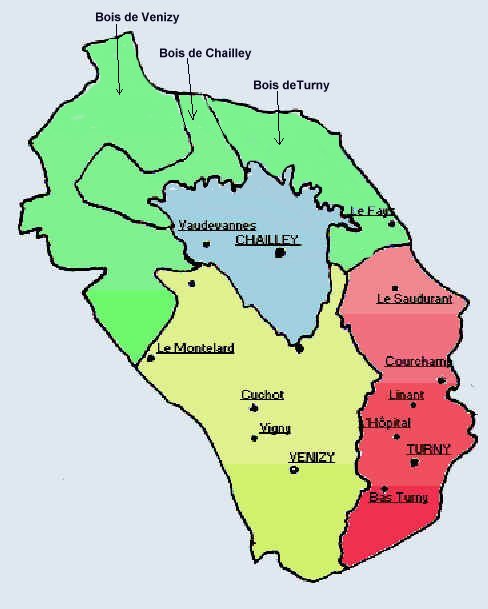

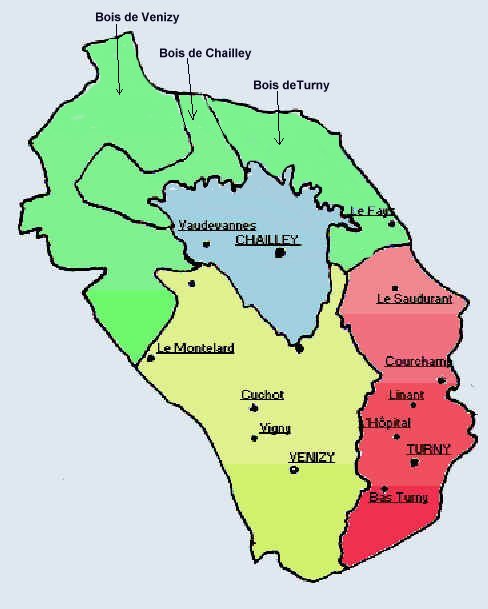

Cartes des communes de Venizy, Turny et Chailley avec les bois

annexés

B) LES PERIODES

PRE ET POST REVOLUTIONNAIRES

1)Turny avant la Révolution

1/1 Division

administrative du territoire avant la Révolution

Selon la carte des bailliages et

élections de VIVIER ( Carte des territoires des

anciens bailliages et élections dessinée en 1904 par VIVIER, sur les indications de

POREE, Archiviste. ), jusqu'en 1790, le territoire

de la commune de Turny appartenait à la province de Champagne et ne faisait pas encore

partie de la Bourgogne.

Sous l'ancien régime, la province est une

division territoriale placée sous l'autorité d'un délégué du pouvoir central.

L'ensemble de la commune actuelle

appartenait à la Généralité de Paris.

La Généralité était une circonscription

financière de la France à la tête de laquelle se trouvait un intendant.

A cette époque, l'unité territoriale de

la commune telle qu’elle apparaît aujourd'hui était loin d'être réalisée.

"La paroisse de Turny dépend de la

province de champagne du diocèse et du baillage de sens, du grenier à sel et de la

maréchaussée de st florentin.

Turny était sur la limite des

baillages de Sens au nord et Troyes au sud. Cette même limite partageait l'élection

de joigny- Montereau.

La justice est une prévoté seigneuriale

ressortissant au baillage seigneurial de Venizy et est régit en partie par la coutume de

sens, en partie par celle de Troyes "

Le bailliage était à cette époque une

division administrative délimitant les compétences territoriales en matière de justice.

Depuis la fin du XIIème siècle un agent

du roi, "le bailli", était chargé de faire fonctionner la justice dans le

bailliage dont il avait la responsabilité. Le Tribunal était présidé par ce bailli.

Bénony DURANTON (

( Annuaire de le Yonne - année 1854 : P.419 §IIII)

) nous explique quels étaient les problèmes de

compétences

territoriales juridictionnelles avant la révolution, suite

à des conflits intervenus à

la chapelle Saint-Laurent situé sur le chemin entre L'hopital et

Turny. Le chemin dont il s’agit ici est le C.D n°220 actuel

qui passe

par Le Bourget. A l’emplacement de cette chapelle est

aujourd’hui construite une

batterie d’élevage intensif de poulets destinés

à La Chaillotine

« ... A

l'occasion de la fête annuelle du 10 août qui donnait lieu à un pèlerinage à la

chapelle Saint Laurent , il arriva quelques années avant la révolution, une singulière

aventure. La foule des dévots pèlerins était nombreuse et, comme cela arrive souvent

dans les grandes assemblées, il s'éleva entre eux une rixe sur question de préséance.

Les esprits s’étant échauffés de part et d'autre, des menaces on passa aux coups

et la mêlée fut assez vive. Cette scène scandaleuse eut du retentissement. Les officiers

du seigneur de Turny se saisirent de l'affaire qu'avaient évoquée en même temps les

Officiers du Commandeur. Chacun d'eux exerçait la justice sur ces terres. Mais comme le

chemin était la seule limite qui séparât les deux juridictions, ils prétendaient que

la lutte avait eu lieu les uns en deçà, les autres au delà du chemin... »

Les deux bailliages qui se partagent le

territoire de la commune actuelle ont des Elections différentes. Ainsi Turny et les

hameaux appartenant au bailliage de Sens dépendaient de l'Election de Saint Florentin.

Les autres hameaux sont sous l'autorité de l'Election de Joigny et Montereau.

Enfin en matière de religion, la commune

dépendait du diocèse de Sens et de la paroisse de Turny.

Les Elections étaient des circonscriptions

financières sous l'ancien régime qui dépendaient des Généralités. Celles-ci

apparaissent en France en 1380, et ce mot « Election » sera plus

couramment utilisé dans la nomenclature administrative en 1452.

Au XVIème siècle, la monarchie

administrative adjoint, en se développant, aux élus des Elections et à leurs

lieutenants, de nombreux officiers.

Les lieutenants et les élus sont, au sein

des Elections, des administrateurs. En tant que tels, ils s’enquièrent des facultés

contributives de chaque paroisse. Ils répartissent ensuite entre les paroisses le montant

de la taille imputée à leur Election par les trésoriers du bureau des finances de leur

Généralité.

Pour les aides dont la perception est

affermée, leur travail consiste à préparer les adjudications.

Enfin en qualité de juge, les élus ont à

connaître des litiges mineurs nés de leur administration et à les trancher en dernier

ressort.

Les officiers comptables et les receveurs

particuliers ont pour rôle de centraliser les recettes de l'Election provenant des

collecteurs des tailles des paroisses et des fermiers des aides, puis versent ces sommes

au receveur général de la Généralité.

Selon Bénony DURANTON (Annuaire de l’ Yonne - année 1854 - P.393),

Turny, Linant et Courchamp , Turny, Linant et Courchamp avaient un

prévôt et une prévôté.

Un prévôt était un agent domanial placé

à la tête d'un domaine ou d'une circonscription du domaine - la prévôté - par

le roi ou un seigneur au Moyen Age, pour percevoir des revenus domaniaux, rendre la

justice. Il était investi en outre de pouvoirs administratif et militaires.

Enfin, le procureur fiscal qui résidait à

Turny était un officier chargé de veiller aux droits des seigneurs et aux objets

d'intérêts communs.

1/2

La vie

municipale en 1789

En 1789, la vie municipale est régie par

un règlement datant du 25 juin 1787 et instituant un conseil.

A Turny, ce conseil comprend trois membres

plus le seigneur et le curé, tous deux membres de droit. Les réunions ont lieu le

dimanche après la messe. S’il n'y a aucune question à traiter, on inscrit le

fait sur le procès verbal.

Les membres du conseil sont élus par les

paroissiens qui payent au minimum dix livres d'impôt.

Le syndic, qui n'est pas un magistrat comme

le deviendra le Maire plus tard, est cependant le personnage exécutif des décisions. Il

est le pivot de cet embryon de municipalité. C’est un agent de l'autorité

municipale qui tire son pouvoir de son élection annuelle, à la majorité simple.

Les débats à la veille de la

révolution... De quoi parle-t-on et que décide-t-on dans cette assemblée de village à

Turny ?

On vote les dépenses et on procède aux

nominations. On décide les ventes, les achats, les échanges, le locations de biens

communaux. On discute de la répartition des dépenses pour l'église, le presbytère, les

édifices communaux, les chemins, on fixe le ban des vendanges .

La démocratie à cette époque est aussi

directe. En effet, ce sont les habitants réunis en assemblée qui nomment leur maître

d'école, leur sergent (garde champêtre), les dîmeurs ( chargés de collecter

l’impôt ecclésiastique) et de tailles (impôts seigneuriaux).

Mais toutes ces délibérations de

l'assemblée, pour être valables, doivent revêtir une forme juridique. En l'absence de

juge, c'est le notaire qui est chargé de leur rédaction, ou parfois le maître d'école.

Après les délibérations, les votes ont

lieu à haute voix, sans aucune formalité. Si la discussion est vive, on procède

avec soin au décompte des voix.

2) Turny après la Révolution.

"Agrégat inconstitué de peuples

désunis",c'est ainsi que MIRABEAU caractérise l'organisation administrative de la France

de l'Ancien Régime qui, malgré l'action centralisatrice de la monarchie absolue, demeure

à la veille de la Révolution complètement disparate : les provinces ont des statuts

divers, les villes également. Quant aux communautés villageoises qui coïncident la

plupart du temps avec les paroisses rurales, elle ne connaissent pas de véritables

institutions municipales.

2/1

La naissance du Croissant : (Loi du 14 décembre.1789)

Le 12 novembre 1789 est une date

essentielle dans la

vie municipale qui est officiellement reconnue par l'assemblée constituante :

"Il

y aura une Municipalité dans chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté de Campagne".

C’est ce qui arrive à Turny dont les

limites paroissiales du territoire deviennent les limites communales

A la fin de l'année 1789 la

Constituante vote deux textes fondamentaux pour la vie locale.

D'une part, la loi du 14 décembre 1789 qui

établit le régime des municipalités.

D'autre part, celle du 22 décembre 1789

qui fixe le régime électoral et le régime administratif applicable aux communes.

Le 14 Décembre 1789 est donc une date historique pour la commune de

Turny qui naît de la tourmente révolutionnaire.

Les limites de la paroisse

deviennent les limites de la commune.

Cette loi qui prévoit la division

administrative en commune est une loi décentralisatrice. Elle est extrêmement importante

et novatrice parce qu'elle confère un statut nouveau à des territoires nouveaux.

Après sa naissance, la commune de Turny

sera gérée par "le Conseil Général de la Commune". Ancêtre du conseil

municipal, ce conseil général est composé d'un Maire, d’une assemblée de trois

membres formant le corps municipal et six notables (1), tous élus par les

habitants ou plus exactement par une fraction de la population. A cette époque en effet,

excepté sous le régime de la Convention, le suffrage était censitaire, c'est-à-dire

qu'il fallait être citoyen actif, payer le cens (2), n’être point en l'état

de domesticité et être français majeur de 25 ans pour pouvoir voter. Le cens

était une contribution directe d'une valeur de trois journées de travail. Cette

contribution sera inscrite dans la Constitution de 1791.

Pour les communes de moins de 4000

habitants, le Corps Municipal est de trois membres. Le nombre de notables est le double du

nombre de membres du Corps Municipal.

Enfin, il est important de préciser que la

commune, telle qu'elle a été créée et jusqu'à la loi du 2 mars 1982, ne possédait

pas la personnalité morale.

En d'autres termes, toutes les décisions

prises par le conseil municipal pour la commune étaient délibérées au nom de l'Etat.

La municipalité représentait l'Etat dans la commune. Ce statut juridique impliquait donc

un contrôle étroit du pouvoir central.

Au début de leur existence, les communes

disposaient malgré tout d'un certain nombre de pouvoirs. La loi établissait une

distinction fondamentale entre les compétences propres au pouvoir municipal et les

compétences d'administration générale de l'Etat qui sont déléguées aux

municipalités (Les fonctions directement

municipales et les fonctions d'administration générale déléguées par l'Etat après la

loi du 14 /12/1789 (voir quotidien du Maire N'520 - P.10)).

Mais la rigueur

centralisatrice du pouvoir

Jacobin, à partir de 1793, va s'accentuer et se perpétuer

jusqu'à en devenir une

tradition dans le mode administratif français de gestion. Pour

cela un Directoire

Départemental fut créé par la Constituante au

chef-lieu de chaque département. Il

représentait à côté du Conseil

Départemental, assemblée délibérante,

l'organe

exécutif permanent.

En janvier 1790, le nouveau découpage administratif

est adopté par les députés de l'assemblée nationale.

- Localement, le district de

Saint-Florentin comprend huit cantons dont celui de Venizy auquel appartenait la commune

de Turny avec Chailley, Champlost, Boeurs-en-Othe, et bien sûr Venizy.

Le Directoire du district, créé

également par la Constituante, fonctionnait au chef-lieu de chaque district, dans les

mêmes conditions que le Directoire Départemental à l'échelon supérieur.

2.2)

La fin de la Seigneurie et le développement de

l’anticléricalisme à Turny

A Turny, la Révolution va permettre aux

habitants de se libérer de l'emprise des seigneurs. Voici quelques témoignages

écrits :

Le 5 avril 1791 le conseil municipal de

Turny demande (Archives Départementale de

l'Yonne):

1) "L'autorisation de se pourvoir contre le ci-devant

Seigneur à l'effet de faire procéder à l'arpentage et au bornage des bois communaux et

de lui faire restituer avec rapport des fruits ce qu'il aura anticipé".

2) "A faire enlever du Choeur de l'église les bancs

du dit Seigneur qui les fera replacer dans tout autre endroit de l'église, dans les rangs

et dans la forme des autres".

3)"A faire sommation au ci-devant Seigneur de déposer entre les

mains d'un notaire tous les titres en vertu desquels il percevait différents droits en

argent et en grain pour que les habitants puissent en prendre communication".

Pour le premier point, Pour le premier point,

"le Directoire Départemental arrête qu'avant d'être autorisé

à se pourvoir en justice la Municipalité se rapportera à la consultation d'un homme de

loi..

En ce qui concerne le

deuxième

point, la délibération est homologuée par le

Directoire Départemental (Archives Départementale de

l'Yonne)

Enfin, afin de faire valoir la demande de

communication de titres, la municipalité est autorisée à intenter une action en justice

(Archives Départementale de l'Yonne).

Le 16 juin 1791, le Directoire

Départemental autorise la municipalité de Turny :

« à

former devant les tribunaux du District contre la veuve et les héritiers du Sieur de LA

ROCHEFOUCAULD, ci-devant Seigneur, une action en arpentage et bornage relativement aux

bois communaux de la communauté. »

La noblesse de Turny durant cette

période troublée est la cible privilégiée des habitants.

Le 22 mars 1792, François CHARBOIS,

huissier et notaire, plaide en justice la demande des habitants de Turny contre Anne

Sabine Rosalie de CHAUVELIN et feu Sieur de LA ROCHEFOUCAULD son mari, et contre Sieur

Polycarpe de LA ROCHEFOUCAULD, fils et héritier, pour la rentrée en possession de 720

arpents de bois et autres biens appartenant à la dite communauté.

En 1793, les communes de Turny, Venizy et

Chailley sollicitent une loi qui obligent les ci-devant seigneurs à servir aux communes

les revenus des biens qu'ils ont usurpé en attendant qu'ils soient contraints de les

restituer.

En France les événements se précipitent.

La première République est proclamée puis, sous la convention, LOUIS XVI est

guillotiné et la purge s'organise.

A Turny, en 1794 on apprend la condamnation

par let tribunal révolutionnaire de Anne Sabine Rosalie de CHAUVELIN et de sa fille

Alexandrine Rosalie de LA ROCHEFOUCAULD.

Le fils de Madame DE CHAUVELIN, Polycarpe

de LA ROCHEFOUCAULD, émigra et échappa à la guillotine (Notice sur Turny 1854).

Le 4 mai 1794, invitation de la Régie

Nationale est faite pour procéder à l'adjudication des biens séquestrés sur la veuve

de LA ROCHEFOUCAULD, sis à Turny.

Le 27 juin 1794, est effectué

l’examen des comptes du régisseur des biens séquestrés de la veuve de LA

ROCHEFOUCAULD, situés à Turny, Venizy et Neuvy. Les recettes pour l'année 1792-1793

sont de 62 947 livres, les dépenses de 41 956 livres (Archives Départementale de l'Yonne):.

La population de Turny va également entrer

en conflit avec le clergé. La Révolution a retiré de nombreux privilèges à

l’église et les curés acceptaient mal ces changements brutaux de leur mode de vie.

Les révolutionnaires, de leur coté,

réagissaient durement à l'égard du clergé.

Ainsi, le 10 avril 1792 :

"est

refusé une demande d'augmentation de traitement faite par le Sieur MALAQUIN, Curé de

Turny, fondée sur la nécessité qu’il est d'avoir un cheval, à cause de l'étendue

et de la population de sa Paroisse".

Le 7 février 1793 Le 7 février 1793

« est

refusée la demande du Curé de Turny afin d'obtenir un complément de jardin qui ne

contient pas le demi-arpent accordé aux Curés ».

Un rapport de 1798 montre que la pratique du culte était

contrôlée. Les noms des pratiquants sont soigneusement relevés ainsi que leur

comportement. Ce rapport mentionne :

« ... Edme Nicolas

MALAQUIN,

Curé de Turny 37 ans, Louis Joseph Boisseau, 30 ans, Curé de Turny...il n'y a eu de

fermentation que pour la vente des presbytères, mais l'administration centrale l'a

empêchée d'être dangereuse »

Le clergé local voit ses biens saisis et vendus comme biens

nationaux :

- le presbytère en 1798,

- la chapelle Sainte-Catherine à Linant, en 1796,

- les biens de la fabrique à Venizy,Turny, Lasson et autres biens

de la Commanderie de Coulours, situés à Turny le 14 août 1795 (Archives

Départementale de l'Yonne)

Les curés de Turny, face à cette attitude, semblent se rebeller

et dressent la population contre leur régime.

Un rapport de la police générale de 1793, atteste que la lutte

de l'église contre la Révolution s'organise à Turny et à Champlost.

Dénonciation par l'administration municipale du Canton de Venizy,

du ci-devant curé de Champlost de Joseph BOISSEAU, prêtre à Turny.

"...Le premier a tellement su

fanatiser le peuple crédule que, dès 1792, trois cents personnes se sont levées en

masse et ont assassiné trois citoyens qui avaient chanté un hymne à la liberté. Ses

partisans préparant, disent-ils, le peuple à faire de bonnes élections en germinal

prochain... » (Archives

Départementales de l'Yonne).

« ...A Champlost aucune fête

décadaire n'est observée, les croix se relèvent. On dit aux jeunes conscrits qu'on les

envoie à la boucherie et qu'il ne sont appelés que pour servir les factions. Il en est

de même à Turny où l'influence du Prêtre BOISSEAU est toute puissante... » .

A Turny, si l'emprise du

clergé semble incontestable en 1798, il

existe aussi des citoyens convaincus, tel que François CHARBOIS

notaire et huissier, qui

fit un essai de soixante huit articles sur le Code Judiciaire de la

République Française

en 1794 et qui le présenta à la Convention, la même

année ((Archives Départementales de l'Yonne).

Par ailleurs, les élus locaux clament les nombreuses

revendications de la population. Celles-ci ont été satisfaites en ce qui concernent les

biens de la famille de LA ROCHEFOUCAULD et du Clergé.

Les autres demandes ont été accueillies par le Directoire

Départemental avec plus de nuances.

Par exemple, le 16 février 1792Par exemple, le 16 février 1792

« la Commune demande une subvention de six cents livres

pour rendre praticable un chemin de Neuvy à Linant, lequel sert à l'exportation de ses

denrées sur Saint-Florentin et Brienon."

Rejet de cette demande :

"attendu que le Directoire ne

possède pas de fonds pour cet objet, la commune est invitée à se procurer les fonds

nécessaires par une imposition sur les propriétaires de son ressort"

(Archives Départementales de l'Yonne)

Devant le refus quasi systématique du Directoire Départemental

de prendre en charge le financement de bien communaux, le Conseil Général (ex

conseil municipal) de Turny fait des propositions afin de

pouvoir entretenir le territoire communal.

Le 22 octobre 1791, sur une délibération, le Conseil Général

demande

« l'autorisation de vendre 133 arpents de bois

communaux en réserve, de l'âge de vingt deux ans, et à en employer le prix, ainsi qu'il

suit :

400 livres à la réparation du puits

du hameau du Fey (Fays),

2400 livres à la plantation de 50

arpents de bois,

600 livres à la confection du pont du

hameau du Bas- Turny

400 livres aux travaux des rues,

200 livres à la réparation du toit du

presbytère,

200 livres à celle de la tour de

l'église,

300 livres à la confection de glacis

sur différents chemins

Le Directoire Départemental, avant de statuer, arrête :

« que

les requêtes et délibérations seront

adressées

aux officiers de la maîtrise des eaux et forêts de SENS,

pour avis" (que les requêtes et délibérations

seront adressées

aux officiers de la maîtrise des eaux et forêts de SENS, pour avis" (Archives Départementales de l'Yonne).

__________________________________

Ladmiral (Lamiral), Pierre (franç.) P.

Lamiral (LEP IV, 123); Amiral (SOCP).

N. 15 déc. 1723, en Champagne, Turny (Yonne).

E. 30 juin 1744, Nancy (Camp. 20, 417) ou 30 juillet (Camp. 16,

176).

Emb. à Lorient sur le Duc de Duras, 18 janv. 1766 avec les PP. BARON et

de VENTAVON (AN: Col. F5B 49); arr. 1766; tente d'entrer en Chine et fait

prisonnier, puis passe au Hukwang et en 1778 au Hunan.

P. Reims, 12 juin 1756,par l'évêque "Cydionensi" (=de Canea, en Crète),suffragant

de l'archevêque de Reims (Camp. 17, 126).

V. Enisheim (cf DELATTRE, II 370-385), 15 août 1759, pr. (Gal. 24, 402).

M. déc. 1784 au Hukwang, "quelques jours avant que le mandarin

vienne" (persécution de 1784) (B. Inst. 1520 fo 263).

Est appelé Fr. Xavier LAMIRAL (AN: Col. F5A 24). Ne pas le confondre avec le

P. Pierre L'ADMIRAL, N. diocèse de Nevers 20 nov. 1741, E. 11 oct. 1756, Paris,

et M. à Douzy, Ardennes, juin 1823.

"Fils de Toussaint LADMIRAL (profession non indiquée) et de défunte

MARTIN, né et baptisé le 15 déc. 1723" (renseignements aimablement

communiqués par Mr P. MASTRACCI, des Archives Départementales de l'Yonne).

Pf. 912.

Source: Dehergne, Répertoire (1973)

C)

LE XIXème SIECLE

Ce siècle est celui de Bénoni

DURANTON qui a consacré beaucoup de

son temps à retracer l'histoire de Turny.

Nous pouvons néanmoins regretter qu'il n'ait pas laissé davantage de

témoignages personnalisés sur la vie des habitants de Turny, ou sur les grandes

décisions municipales qui ont pesé sur la vie des citoyens ou encore modifié

substantiellement l'aspect du village.

La lecture du registre des délibérations municipales concernant cette

époque ainsi que des recherches aux Archives Départementales de l'Yonne et divers

écrits... vont permettre en partie de pallier à cet inconvénient.

a)

Les fossés de

l'enceinte fortifiée

C'est au XIXème siècle que Turny prend peu à peu l'aspect actuel. En

1827, le village avait encore 253 toits de chaumes pour268 de tuiles (Annuaire de le Yonne - année 1854).

Les ponts de grès ont remplacé les ponts-levis. La dernière

porte fut détruite au milieu du XIXème siècle.

Les fossés qui existent encore actuellement autour du village ont vu

leur largeur considérablement réduite, permettant ainsi de tracer un chemin ceinturant

le bourg et qui a été asphalté pour la première fois vers la fin des années 1980.

Malheureusement, l'écoulement des

eaux deviendra difficile. Par

ailleurs, en l'absence de réseau d'assainissement, ces

fossés seront utilisés par les

habitants pour l'évacuation des eaux usées. Jusqu'au

milieu du XXème siècle, cette situation va perdurer.

Ensuite, des mesures d'hygiène (fosses septiques) associées à

l'évolution des mentalités vont permettre de stopper cette pollution liquide de

l'environnement.

D’autre part, dans les années 1970, des travaux seront réalisés

près du lavoir au Nord-Ouest du village, en vue de détourner une partie du ruisseau de

Linant dans ces fossés, permettant ainsi de renouveler une eau stagnante.

Malgré cela, le courant reste insuffisant, de la boue provenant en

grande partie de l'effondrement des berges comble sans cesse le lit de ces fossés. Aussi,

des nettoyages réguliers décidés par la municipalité doivent-ils être effectués.

De plus en plus souvent, les riverains prennent en charge l'entretien

du fossé qui jouxte leur propriété. Certains même l'aménagent :

- en réduisant la largeur,

- en disposant des grillages pour leur poissons d'agrément,

- en comblant définitivement le fossé, après avoir installé des

buses d'écoulement de diamètre conséquent. Dans ce dernier cas, le riverain s'est

auparavant rendu propriétaire des lieux. Dans ces eaux troubles envahies par une

végétation aquatique abondante et recouverte, durant la belle saison, par des lentilles

d'eau aux verts fluorescents, une faune de têtards, d'épinoches, de carpes, et de

poissons rouges cohabitent.

b) Turny choisit son destin

Ce siècle est pour Turny l'amorce du déclin.

Le projet de voie ferrée Strasbourg-Lyon, avec une gare locale, ne se

concrétisera pas.

Aucun objectif de développement du tissu industriel ou artisanal

conséquent,

Turny oriente son choix uniquement vers l'agriculture

Les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. La

désertification rurale prend le pas. En un siècle, la population de la commune

diminue de moitié, passant de 1500 à 794 habitants .

A cette époque, les habitants vivent en autarcie au rythme des

saisons. De petits commerces et artisanats locaux se sont développés et prospèrent

grâce à une clientèle d'agriculteurs et d’ouvriers agricoles vivant sur une petite

exploitation familiale dépassant rarement vingt hectares et sur laquelle toute une

famille et parfois même trois générations cohabitent.

A Turny, 80% de la population vit d'occupations agricoles au milieu du

XIXème siècle. Malgré la diminution sensible de la population qui va s'accentuer au

début du XXème siècle, la commune reste jusqu'à la fin du XIXème siècle le foyer

d'une activité intense

c) La disette de 1817

A cette époque, la population se nourrit essentiellement de la

production agricole locale et les mauvaises années entraînent des disettes telles

qu’en juin 1817.

Dans un rapport

adressé au Préfet

, le Maire de

Saint-Florentin explique comment se déroule ce début de

famine dans la région ( Archives Départementales de

l'Yonne)

" ... Plus de 200 brigands, car on ne peut les appeler autrement,

ayant tous un sac sous le bras... les uns pour avoir du blé à la taxe de cinq francs le

boisseau( Un boisseau : environ 12,5

litres ), les autres

pour l'avoir au même prix et à crédit, les autres enfin pour l'avoir pour rien.

Cependant, je ne puis vous

dissimuler que certains sont dans un pressant besoin et ce besoin exigerait que ces

malheureux puissent se procurer du blé en en exposant au marché du gouvernement, ce qui

aurait le double effet de satisfaire les besoins les plus pressants et de l'autre

d'engager ceux des cultivateurs, qui ont encore quelques grains, à

les mettre en vente et à en baisser le prix... »

Turny, Neuvy, Lasson

Venizy Chailley furent ce mois-là pillés. Le

Préfet enverra dans les jours suivants soixante bichets de

blé( Un bichet : Ancienne mesure de capacité pour le

grain

variant de 20 à 40 L)( Un bichet : Ancienne mesure de

capacité pour le grain

variant de 20 à 40 L)).

d)

Quelques

faits divers de ce siècle

1) BONNEMAIN Louis Polycarpe, instituteur à Turny, ex-prêtre de

l'ancien diocèse de Troyes, curé de Vanlay qui s'était marié en 1793 pour échapper à

la mort, obtient du Pape un rescrit de validation de son mariage le 20 septembre

1802. Un rescrit : Réponse du Pape à

une supplique ou à une consultation. Dans le cas présent le mariage, malgré les

circonstances, est validé.

2) En décembre 1813, la commune de Turny demande au doyen de Brienon,

FROMENTOT, l'autorisation "d'établir" deux soeurs de la Providence, appartenant

à la maison de Me BRESSON de Ligny.

3) Une requête datant de 1822,

adressée au Préfet, dont l'original a amicalement été mis à ma disposition par René

CORGERON en 1979, relate les problèmes internes d'un conseil municipal en désaccord.

Au-delà

du conflit au sein du conseil municipal et des pratiques auxquelles le Maire semble se

prêter, cette requête est riche d'enseignement dans la mesure où elle révèle des

indices précieux sur l'aménagement local de quelques lieux.

Le chemin, situé à proximité de l'habitation de DURANTON dont il est

question dans ce courrier, serait celui qui joint Turny à L'hopital en passant, près du

lavoir, par les prés St-Laurent. Ce chemin a d'ailleurs été appelé par la

municipalité en 1986 rue de la croix st Pierre.

Selon René CORGERON, la route départementale n°220 n’existait

pas à cette époque et la seule voie d'accès reliant les hameaux était ce chemin dont

un carrefour, situé près du lavoir de L'hopital, permettait d'ailleurs de rejoindre soit

L'hopital ou soit directement Linant.

Nous apprenons également que le pont situé sur les fossés de la

rue de la crois St-Pierre, près du lavoir, a été construit dans les années

1820. Ce pont, qualifié par l’opposition municipale de très

« dispendieux », a fait l’objet d’une protestation auprès du

Préfet , le marquis de Garville (voir courrier

fin paragraphe).

Par ailleurs, le n°3 de la rue de la croix St-Pierre

était la demeure natale de Bénony DURANTON dont le père, Louis Laurent Isodore (maire en 1808), était receveur municipal et conseiller municipal en 1822

(confirmation par acte décès de Louis Laurent Isodore Duranton).

Enfin, d'autres sources précisent

que la famille SALLOT DE MONTACHER était propriétaire du château des Varennes et de la

ferme située en face ce château. Cette requête, nous informe que le chemin d'accès à

cette ferme qui permet également de joindre le cimetière aujourd'hui, a été réalisé

au début des années 1820.

4) L'école

Juin 1838

"L'école du Sieur Testa est mal tenue , de l'aveu même du

Sieur Testa qui n'a pas craint de dire qu'il regarde l'état d'instituteur comme une état

de paresseux »"L'école du Sieur Testa est mal tenue , de l'aveu même du

Sieur Testa qui n'a pas craint de dire qu'il regarde l'état d'instituteur comme une état

de paresseux ».

5)Le XIXème siècle, c'est aussi la

guerre de 1870 responsable de la mort de cinq soldats.

6) Le Moulin Neuf : Il n'a pas été retrouvé de texte sur la

date de construction de ce moulin, mais un bail du 12 août 1822, dont

copie m'a été aimablement adressée par Monsieur BESANCON du Bourget, précise que ce

moulin était loué depuis le début du siècle à M.PAILLERY, par Madame de LA

ROCHEFOUCAULD, propriétaire. La famille PAILLERY en fit

l’acquisition avec les dépendances en 1855 et en est propriétaire depuis près

de 140 ans aujourd'hui .

7) Les premiers plans de la commune postérieurs à la révolution sont

dressés en 1811 par Monsieur CHARLES, géomètre

5) Découverte macabre (mars

1814) (Archives départementales de

l'Yonne, 5 MI 960)

"Ce jourd'hui

vingt cinq mars mil huit cent quatorze heure de midy, nous Edme André JOSSOT,

membre du conseil municipal de la commune de Turny faisant les fonctions

d'officier de police de l'Etat civil à cause de l'absence et de l'empêchement

de messieurs le maire et les adjoints de laditte commune, ayant été instruit

par différentes personnes que le nommé Victor Frottier, berger commun du

hameau de l'Hopital commune dudit Turny avait aperçu dans le rouloir de Laurent

Cassemiche situé au dessous dudit hameau de l'Hopital à une distance d'environ

trois cents pas, un objet qui ressemblait à une tête de chrétien ; à

l'instant, nous nous sommes transportés sur ledit lieu où étant, nous y avons

trouvé plusieurs personnes qui examinaient cet objet. Nous avons spécialement

remarqué dans ces personnes Pierre Cassemiche, couvreur, François Raton,

maçon, Jean-Pierre Barbat, Nicolas Barbat, Pierre Lamblin, meunier à Venizy,

Edme Lamblin, François Moreau, cordonnier et tous domiciliés excepté ledit

Pierre Lamblin dans la commune dudit Turny. Nous avons à l'instant, en leur

présence et à l'aide desdits Cassemiche et Raton, tiré hors dudit rouloir,

qui contient environ trente pieds en quarré et huit pieds d'hauteur plein

d'eau, ledit objet et ensuite nous avons reconnu que c'était le corps du nommé

Jean Tissu, en son vivant couvreur, demeurant audit lieu de l'Hopital, âgé de

quarante cinq ans, marié à Suzanne Bedeau, âgée de trente huit ans indigant

et après l'avoir examiné nous ne lui avons aperçu aucune contusion, ledit

Tissu étant évadé de sa maison dès le douze février dernier à ce que

disent sa femme et son voisin à cause de la grande frayeur que lui avaient fait

les ennemis étrangers qui séjournaient chez lui et comme il y a tout lieu de

craindre la mauvaise exalaison à cause de la corruption, nous ordonnons que le

cadavre sera enterré dans le cymetière de Turny dans le plus bref délai

possible."

Pour info : Décès de la commune de Turny pour 1812 = 29 ;

pour 1813 = 33 ; pour 1814 = 71 ; pour 1815 = 32 ; pour 1816 = 25....(Archives

départementales de l'Yonne, 5 MI 960)

6) XXème et

XXIème siècle (faits divers)

1)

22/7/01

3000 litres de fioul se déversent

dans un fossé : sabotage à la scierie de Turny

Un tuyau d’alimentation du

groupe électrogène a été entaillé. Le risque de pollution est écarté.

« En

arrivant à la scierie vers 8h30, mon frère s’est aperçu qu’il y avait du

fioul partout. Il a tout de suite remarqué que le tuyau de départ du fioul,

entre la citerne et le groupe électrogène, avait été sectionné ».

Abasourdi mais pas résigné, Dominique Hennon raconte la nouvelle mésaventure

dont vient d’être victime la scierie qu’il dirige avec ses deux frères, au

Bas-Turny, entre Brienon et Saint-Florentin.

Samedi matin, la citerne servant à alimenter le groupe électrogène était

vide. Les 3000 litres de fioul qu’elle contenait, livrés deux jours plus tôt,

s’étaient écoulés sur le site et répandus jusque dans un fossé longeant

la rue de la Brumance. Immédiatement, les gérants ont répandu de la sciure

pour tenter d’absorber les flaques de fioul. Mais le mal était fait. Où plutôt

l’acte de malveillance puisque le tuyau d’alimentation du groupe électrogène

a été entaillé. Dominique Hennon a donc déposé une plainte auprès de la

gendarmerie de Brienon.

Le lendemain matin, dimanche, un habitant du Bas-Turny se plaignant de fortes

odeurs de fioul a, à son tour, alerté les autorités. Les gendarmes se sont

rendus sur place, accompagnés de pompiers de Joigny, placés sous le

commandement du Lieutenant Ramos. Les pompiers ont installé un petit barrage

avec des ballots de paille pour éviter que le fioul n’atteigne un cours

d’eau. « Il n’y a pas de risque de pollution majeure », assurait

t-on hier au centre de secours de Joigny.

Il restait encore à évacuer le fioul du fossé. L’opération, à la charge

de la commune, devait être réalisée hier après-midi par une société

d’assainissement de la région.

« Les outils de productions sont visés »

A la scierie de la famille Hennon, la fuite de fioul est synonyme de perte sèche

(environ 6000 F hors taxes) mais aussi de chômage technique momentané. Il faut

en effet attendre une nouvelle livraison de fioul pour remettre en route le

groupe électrogène qui fournit l’électricité pour faire fonctionner les

machines.

Le plus inquiétant est que cet acte de malveillance n’est pas le premier.

« Depuis trois semaines, la cadence s’accélère », s’inquiète

Dominique Hennon. « Ce sont les outils de production qui sont visés, pour

bloquer l’activité de la scierie. Depuis qu’on est sur le site du Bas-Turny,

on n’avait jamais eu autant de problèmes ».

Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 juillet, une armoire électrique a été dégradée

et des bidons d’huile ouverts. Une semaine plus tôt, du petit matériel a été

volé, puis retrouvé dans le voisinage au cours d’une perquisition menée par

les gendarmes.

Dans le village, personne n’ignore les relations tendues entre la

scierie et

son voisinage. Des problèmes qui ont poussé un peu plus

la famille Hennon à délocaliser

la société. « La scierie

déménage à Saint-Florentin, où

l’activité

commencera au début du mois de septembre. Nous quittons le site

du Bas-Turny

pour deux raisons, parce que le terrain ne nous appartient pas et

à cause du

voisinage ».

RECTIFICATIF

Suite à notre article d’hier sur la sabotage de la scierie

de Turny, nous précisons que le maire a pris des mesures conservatoires.

Les responsabilités restant à déterminer, les assurances interviendront en

fonction des conclusions des experts.

La commune n’a été et ne sera en aucun cas sollicitée financièrement

23.02.02 Un adolescent tire sur son père

à Turny

Un habitant de Turny (canton de Brienon-sur-Armançon) a été sérieusement

blessé par son propre fils, jeudi dernier, vers minuit. De source officieuse,

l’adolescent, âgé d’une douzaine d’années, aurait tiré sur son père

à l’aide d’un fusil de chasse.

Blessée sous le thorax, la victime a été découverte inconsciente par les

pompiers de Saint-Florentin, qui l’ont transporté au centre hospitalier

d’Auxerre. Toutefois, son état de santé, hier, ne laissait pas craindre

d’issue fatale.

Le jeune auteur du coup de feu a d’abord été recueilli par les gendarmes de

Brienon-sur-Armançon, avant d’être confié au tribunal pour enfants

d’Auxerre. On ignore pour l’instant les causes de ce drame familial.

01.09.03 Turny fête le

cidre du pays d’Othe

Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se

disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,

hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées

en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête

tournante a été unanimement louée.

Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se

disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,

hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées

en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête

tournante a été unanimement louée.

« C’est un honneur pour notre commune de célébrer le cidre du pays

d’Othe », a souligné Marie-Christine Hennon, maire de Turny, lors de

son discours.

Louisette Frottier, présidente du Comité de développement du pays d’Othe,

qui rayonne sur douze communes et cinq cantons, a, elle, tenu à rappeler que

« son » pays produisait pas moins de 20 000 bouteilles de

cidre chaque année. L’été, les touristes le goûtent. « Il fait bon

dans nos caves, cette boisson désaltère », notait la présidente. Puis,

tout au long de l’année, les habitués l’apprécient. Sur les stands du

terrain des Maraults, forcément, il a coulé à flots.

Les animations, aussi, ont trouvé leur public. Dès 9 heures, par exemple,

une bonne cinquantaine de marcheurs participaient à la traditionnelle randonnée

en pays d’Othe. Pays que le comité de développement s’attache, depuis

plusieurs années, à promouvoir par tous les moyens. Belle récompense, pour

ses membres, que ce succès populaire d’hier.

2)Joëlle

Aubron ancienne membre d'Action Directe en sursis à Turny/Linant

(extrait

l’Yonne Républicaine du 16 juin 2004)

L'ancienne activiste du groupe Action Directe (AD) Joëlle Aubron est sortie

vers 9h30 du centre de détention de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, mercredi 16

juin 2004 au matin.

Après sa libération, elle a pris la direction de l'Yonne. Elle est arrivée

dans la soirée à Turny dans le hameau de Linant où

résident ses parents.

Elle va séjourner dans sa famille et essayer de suivre un traitement pour

soigner une tumeur cancéreuse au cerveau, dont elle a été opérée à Lille

au mois de mars.

Joëlle Aubron, 45 ans, avait été condamnée, en 1989, à la réclusion

criminelle à perpétuité pour sa participation aux assassinats du PDG de

Renault, Georges Besse, et de l'ingénieur de l'armement René Audran.

Affaiblie, visiblement fatiguée, cachant une calvitie causée par son

traitement médical, elle a été accueillie à sa sortie de prison par une

vingtaine de membres du comité de soutien aux prisonniers d'AD, qui ont chanté

"l'Internationale".

Les premiers mots de Joëlle Aubron ont été pour ses anciens camarades

d'Action Directe toujours incarcérés.

"Leur libération est une bataille qui va continuer", a-t-elle déclaré.

Elle a regretté "que la loi Kouchner qui permet aux prisonniers malades de

sortir de prison" ne soit "pas appliquée de la même manière pour

tous".

Joëlle

Aubron à sa sortie de

prison

J. Aubron en

1987

J.Aubron 2006

Le 21 février 1987, Joëlle Aubron avait

été arrêtée dans une ferme à Vitry-aux-Loges, ainsi que les trois autres

leaders historiques d'AD. D'abord incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis

(Essonne), elle sera transférée, ainsi que Nathalie Ménigon, au centre de détention

de Bapaume en octobre 1999.

Trois autres anciens membres d'AD sont encore incarcérés

Nathalie Menigon, 47 ans est elle aussi détenue à Bapaume. Elle a été

victime de deux accidents vasculaires cérébraux et souffre d'hémiplégie.

Jean-Marc Rouillan, 51 ans, souffrirait d'un cancer du poumon et Georges

Cipriani a sombré dans la folie pendant son incarcération.

La juridiction régionale de libération conditionnelle de la cour d'appel de

Douai (Nord) avait décidé lundi de lui accorder une suspension de peine pour

raison médicale. Elle reste sous le contrôle d'un juge d'application des

peines.

L'yonne

Républicaine du 17 juin 2004

DIJON,

21 sept 2004 (AFP)

Joëlle Aubron (AD) interdite

de sortie de l'Yonne

La justice a interdit

mardi à Joëlle

Aubron, militante du groupe Action Directe (AD) -libérée

de prison en juin

pour raison de santé- de sortir du département de l'Yonne

où elle vit, sauf

pour des traitements médicaux, a-t-elle indiqué à

l'AFP. Cette décision a été

prise par un juge d'application des peines du tribunal de Sens (Yonne),

a

expliqué Joëlle Aubron, confirmant par

téléphone l'information révélée

par France 3 dans son journal du soir. Joëlle Aubron, 45 ans, est

sortie le 16

juin du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais)

après avoir été opérée

en mars d'une tumeur au cerveau au CHRU de Lille. Elle vit actuellement

chez ses

parents à Turny (Yonne) entre Auxerre et Troyes. La juridiction

régionale de

libération conditionnelle de Douai (Nord) lui a accordé

une suspension de

peine sous surveillance du juge d'application des peines de Sens.

Joëlle Aubron

a précisé qu'elle pourrait sortir de l'Yonne uniquement

pour se rendre à

Lille et à Paris, où elle suit un traitement

médical, ainsi qu'à Grenoble où

réside son avocat. Elle a qualifié de "sanction" la

décision prise,

selon elle à la demande du parquet, par le juge d'application

des peines.

"Je trouve cela absurde. Je n'ai rien fait qui pourrait laisser

entendre

que je mérite une telle sanction", a-t-elle

déclaré. "Il n'y a

aucune raison à cette mesure, sinon que l'on veut m'interdire de

voir les gens

avec qui j'ai des liens", a-t-elle souligné. L'ancienne

militante d'Action

Directe a indiqué qu'elle attendait de voir les attendus de la

décision de

justice pour décider ou non de faire appel. Joëlle Aubron a

été condamnée

en 1989 et 1994 à la réclusion à

perpétuité, assortie d'une période de

sûreté

de 18 ans, comme les trois autres membres du noyau dur du groupe

terroriste,

notamment pour les assassinats du PDG de Renault Georges Besse et de

l'ingénieur

général René Audran.

Joëlle Aubron, 46 ans, dont 17 passés

en prison, est décédée à mercredi 1er mars 2006 dans l'après-midi à Paris.

Atteinte d'un cancer du poumon, dans le coma depuis plusieurs jours, elle était

la seule des quatre membres historiques du groupe en liberté. C'est justement

pour raison de santé qu'elle avait bénéficié d'une suspension de peine en

juin 2004 après avoir été opérée d'une tumeur au cerveau. Son cancer

principal, aux poumons, avait été détecté un an après sa libération.

Vendredi dernier, sa famille avait été appelée à son chevet dans l'unité de

soins palliatifs où elle était soignée.

__________________________________________________________________

Tribunal

correctionnel de Sens

AFP 23.09.04 à 20h35

Prison ferme pour avoir

poignardé sa femme à Turny

Un habitant de Turny, Patrick MAIGNE, âgé de 44 ans a été condamné hier

à trois ans de prison dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve

de trois ans pour avoir porté des coups de couteau à sa femme. Placé sous

mandat de dépôt le 7 octobre 2003, il sera maintenu en détention.

Le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sens présidé par

Chantal Charruau, correspond aux réquisitions du substitut du procureur de la République

Thomas BRIDE.

Les faits se sont produits il y a un an, le 5 octobre 2003.

29.10.04

: un sac oublié dans la voiture d'une habitante de Turny

Sœur Mathilde Graff est bien connue à Maligny. Dimanche après-midi, elle

revenait de Paris en compagnie d’une amie religieuse à Saint-Florentin, par

le train de 17 h 32. Elles sont descendues à Vergigny et une dame de Turny, qui

était venue chercher un voyageur, s’est gentiment proposée pour les conduire

jusqu’au presbytère de St-Florentin où était garée l’auto de la

religieuse.

Hélas, dans sa précipitation à l’arrivée au presbytère, Sœur Mathilde a

oublié son sac de voyage coincé entre deux sièges dans la voiture de la dame.

Depuis, elle n’a pas eu de nouvelle de ce sac car, explique-t-elle : « Il est

coincé à l’arrière de l’auto et il y a fort à parier que personne ne

l’a vu ».

Pas question, bien sûr de mettre en doute la probité de la charmante

conductrice, mais ne connaissant ni son nom, ni son adresse, Sœur Mathilde ne

sait à quel saint se vouer pour retrouver son bien. Alors elle lance cet appel.

Il n’y aura pas de prime mais de chaleureux remerciements.

• Sœur Mathilde Graff, 19, rue Chardonnay à Maligny

Voeux du maire Stéphane GALLOIS en janvier 2011

Stéphane Gallois a présenté ses voeux aux habitants de Turny.

Samedi après midi, de nombreux habitants de Turny se sont déplacés à la

salle des fêtes pour assister à la traditionnelle cérémonie de présentation

des voeux du maire, Stéphane Gallois, et des élus du conseil municipal.

À cette occasion, le maire a remercié son équipe ainsi que les employés

communaux pour le travail accompli en 2010. Il a également félicité les

associations pour leur dynamisme et a déclaré : « A Turny, il y

en a pour tous les âges, de Ensemble pour les enfants de Turny au club des aînés.

Il y en a aussi pour tous les goûts, de la moto à la broderie. »

Pas d'augmentation des impôts communaux

L'élu a aussi souhaité la bienvenue à une nouvelle association A tous

points fraîchement installée dans la commune. Puis, Stéphane Gallois a

évoqué quelque temps forts de cette vie associative avec, notamment, le succès

de la marche nocturne gourmande particulièrement bien organisée.

Il a ensuite évoqué les perspectives pour cette année 2011. « Nous

vivons des temps incertains », a-t-il déploré. « Il est

difficile d'obtenir des subventions et celles-ci se révèlent, la plupart du

temps, trop faibles. » Stéphane Gallois a cependant rassuré ses

administrés en promettant qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts

communaux.

Il a passé en revue les différents travaux qui seront réalisés :

bordures et assainissement à Linant et au Fays, renouvellement des panneaux

routiers, aires de jeux, parking du cimetière, transformateur électrique du

Fays. Il a présenté les grands dossiers qui devraient avancer, tels que

l'assainissement à Turny et dans les hameaux ou encore, un projet

d'installation d'éoliennes.

Pour terminer, Stéphane Gallois a évoqué l'adhésion à la communauté

de communes du Florentinois ainsi que les domaines qui s'y rattachent :

école de musique, ramassage des ordures ménagères et déchetterie, complexe

tennistique et projet de pôle d'excellence rurale (PER) autour de l'aérodrome

de Chéu.

Après la remise de prix aux différents concours, le maire a conclu :

« Pour 2011, je vous souhaite à tous, plus d'espoir avec toujours plus

de joie et d'humanité. »

Patrick Tapin

JANVIER

2011 : Le maire a réuni les grands acteurs de la vie communale.

Samedi

soir, le maire de Turny avait réuni, pour un apéritif suivi d'un repas, ceux

qu'il a qualifiés de « grands acteurs de la vie communale ».

Étaient

présents des membres du personnel communal, du conseil municipal, des

associations et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

« Il se passe toujours quelque chose dans notre village »

C'est

la deuxième fois que Stéphane Gallois organisait une telle réunion.

« Le but de ce repas annuel, explique-t-il, est de permettre aux gens de

se connaître mieux pour mieux travailler ensemble, car les interactions entre

les différents partenaires sont nombreuses. »

Le

maire a tout d'abord salué les nouveaux présidents des associations et

souhaité la bienvenue à l'association A tous points, nouvellement installée

dans la commune. Il a demandé à chacun de garder son dynamisme.

24

manifestations en 2010

« Nous

sommes à mi-mandat et, chacun à notre place, nous devons rester motivés.

Nous avons une équipe qui fonctionne et notre commune est dynamique. Il se

passe toujours quelque chose dans notre village. Ce ne sont pas moins de 24

manifestations qui ont eu lieu dans la commune durant 2010, et 56 articles de

l'Yonne Républicaine ont rendu compte des

activités de Turny. »

En

conclusion, le maire a souhaité que l'année 2011 soit encore plus riche en

événements que 2010 et il a invité les 64 participants à partager le pot

de l'amitié et le dîner

Patrick Tapin

Associations

représentées

.

Amicale des sapeurs-pompiers, les Amis du patrimoine, l'association sportive

de Turny, A tous points, la compagnie du parapluie, Ensemble pour les écoles

de Turny, moto club de Turny, Notes en Othe, Turny Danse, Turny sports

loisirs.

TURNY

samedi 29 janvier 2011

Un radar pédagogique à l'entrée de Turny

Ils contrôlent la vitesse, ne la sanctionnent

pas, mais alertent sur l'excès que peut effectuer l'automobiliste dans un

des hameaux de Turny. Les radars pédagogiques installés fonctionnent.

Chiffres à l'appui.

Pour apprendre et prendre conscience, deux écoles : la méthode

douce, et celle plus dure qui passe par la sanction. Dans le domaine de la

vitesse en voiture, Turny a préféré aborder le problème de sécurité

routière sous l’angle pédagogique.

Depuis quelques mois, un radar pédagogique tourne sur les hameaux de la

commune. Comme son nom l’indique, ici, il ne s’agit pas de punir mais de

prévenir.

« Comme dans toutes les communes traversées par des routes, la

sensation d’excès de vitesse est là. Et elle n’était pas mesurée »,

signale Stéphane Gallois, maire de Turny.

Une autorégulation de la vitesse

Avec les petits hameaux qui composent la commune, c’est un système de

radar mobile qui a été préféré. Un panneau qui affiche la vitesse à

laquelle roule l’automobiliste sera désormais installé sur les routes de

Turny. Dans le cas où la limitation de vitesse est respectée, un petit